長樂新聞網(wǎng)訊 歷經(jīng)三年,,投入近450萬元的我市科技項目“長樂海蚌大規(guī)格種苗生產(chǎn)和增養(yǎng)殖中間試驗”,,成功實現(xiàn)全國首例人工培育1萬粒以上9cm海蚌,,為長樂“漳港海蚌”實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化養(yǎng)殖奠定基礎(chǔ),。

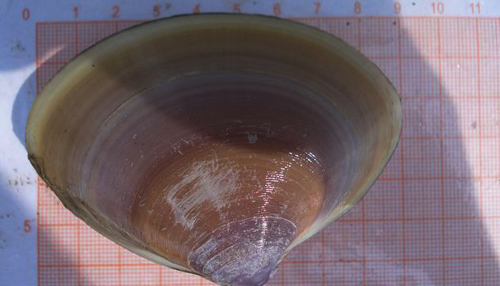

近日,記者來到位于漳港的我市海蚌育苗生產(chǎn)科研機構(gòu)——長樂海蚌場里的養(yǎng)殖試驗區(qū),,只見技術(shù)員輕輕扒開池底泥沙,,一粒9厘米左右的海蚌露了出來。池子里1萬粒這樣規(guī)格的海蚌,,是試驗區(qū)的科研人員從2011年開始,,歷時三年,從最初的海蚌育苗開始,,通過餌料方面和各種養(yǎng)殖模式的探索改進試樣成功的,。海蚌場科研人員告訴記者,主要在兩個方面有所突破,。第一是量,以前海蚌育苗在一兩公分就會大規(guī)模地死亡,,很難做到大規(guī)模地培育,,另外就是從規(guī)格,以前只能養(yǎng)到兩公分,近幾年通過技術(shù)上的攻關(guān),,各種實驗,,現(xiàn)在可以養(yǎng)到9公分,甚至還能超過9公分,。

記者了解到,,我市早在上個世紀就開始對漳港海蚌進行保護。1985年,,長樂市海蚌資源增殖保護區(qū)成立,,總面積12999公頃。2011年12月,,保護區(qū)部分區(qū)域又升級為漳港西施舌國家級水產(chǎn)種質(zhì)資源保護區(qū),。我市還配備海蚌育苗生產(chǎn)科研機構(gòu),開展海蚌資源繁育科研,、生產(chǎn)和物種救護工作,,加大海蚌人工育苗和養(yǎng)殖試驗投入,每年投入100多萬元進行海蚌繁育和養(yǎng)成項目的科研攻關(guān),,先后獲得農(nóng)業(yè)部科技進步三等獎,、福建省科技進步二等獎及福州市科技進步二等獎。隨著科研攻關(guān)力量投入不斷加大,,育苗設(shè)施不斷完善,,市海蚌研究開發(fā)中心已成為國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)和國家科技部海蚌繁育研究開發(fā)基地,在“漳港海蚌”人工育苗和養(yǎng)殖方面積累了豐富的經(jīng)驗技術(shù),,此次實現(xiàn)人工培育1萬粒以上9cm海蚌,,填補了我國大規(guī)格種苗生產(chǎn)和增養(yǎng)殖中間試驗的空白,同時也為今后開展“漳港海蚌”產(chǎn)業(yè)化養(yǎng)殖奠定基礎(chǔ),。長樂海蚌保護區(qū)管理處場長鄒文鐘介紹,,這是全國唯一的海蚌中試項目獲得成功,這個意義非常重大,。一方面可以把“漳港海蚌”養(yǎng)殖作為長樂的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展,,做大做強。另一方面,,產(chǎn)業(yè)化發(fā)展后,,漁民就可以減少保護區(qū)的捕撈??梢詼p輕保護區(qū)的壓力,,下一步計劃要把技術(shù)向漁民、養(yǎng)殖戶進行技術(shù)推廣,,讓這些漁民得到海蚌苗以后人工養(yǎng)殖的經(jīng)濟效益,。

海蚌歷來為特供珍品,。幾年來自然資源破壞嚴重,資源日趨枯竭,,開展海蚌大規(guī)格苗種生產(chǎn)技術(shù)和養(yǎng)殖中間試驗科研攻關(guān),,以解決其育苗生產(chǎn)始終存在規(guī)模小、稚貝中間培育成活率低等問題,,從而實現(xiàn)規(guī)?;斯っ绶N和養(yǎng)殖生產(chǎn),建立海蚌增養(yǎng)殖商品基地,,提高經(jīng)濟效益,、社會效益和生態(tài)效益,這對于開發(fā)和保護這一名貴海珍品都具有十分重要的意義,。

(記者 鄭曙閩)