滄海桑田,明代鄭和下西洋駐師的太平港究竟在什么地方?眾說紛紜,莫衷一是。

古代長樂城區(qū)西邊首石山下的岐后村前、泮野村尖峰山下、龍門村翁山腳一帶,以及今航城街道的里仁、霞洲、廈朱等村的村址當時都是水鄉(xiāng)澤國。今以二例說明。其一,霞洲村追本溯源,上祖是從后山祥洲村遷下來,這有力地說明霞洲村址是一片沼澤地;其二,泮野村留下的明朝厝著落在尖峰山腳一帶。只有這樣廣闊的水域,才能容納明代鄭和下西洋龐大的船隊。于是鄭和奏請朝廷把當時稱為“馬江”地域改稱為“太平港。”鄭和下西洋,都在這里“累駐于斯,伺風開洋。”

太平港有二條水道銜接閩江,一是離“金剛腿”不遠的地方的“洞口嘴”,這一水道長期擔負吞吐閩江水的重擔;二是泮野村西向有一水道。為此,太平港與閩江潮汐相同,古諺曰:“泮野水兩頭漲”即指此意。由此看來,當時太平港一到漲潮時,浩浩蕩蕩,橫無際涯,猶如八百里洞庭湖。

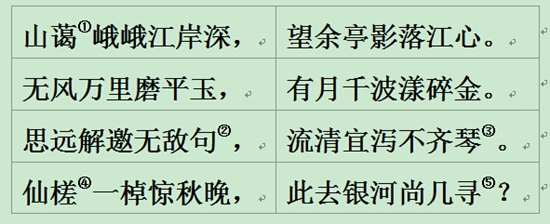

宋·熙寧年間,知縣蕭竑在岐后村前建一亭,亭俯臨“馬江”,故稱望江亭。建安(今福州)人陳傳(1137—1203年),號竹溪,宋·皇祐五年進士,有文采,著有《歐冶遺事》。有一年在秋天月夜,他登臨望江亭。或俯視月光下金波萬頃的“太平港”(當時稱為馬江),或仰觀亭后煙霧迷漫的首石山,不時,傳來穿越首石山溪澗音響。他浮想聯(lián)翩,仿佛駕著仙槎,乘著秋風,到達天上。這首《望江亭》語言優(yōu)美,音調(diào)婉轉(zhuǎn)和諧,意境深遠,想象豐富,耐人尋味,為人們津津樂道:

[1]藹:即靄的通假,意為云氣迷漫。

[2]無敵句:無法找出恰當句子來描述太平港景色。

[3]不齊琴:亭后穿山而下的溪流叮當作響,像彈琴一樣。連同上句“無敵句”,皆用以比喻太平港的景觀。

[4]仙槎(cuō):神舟。

[5]尋:古代長度單位(一尋等于八尺)此處指到達銀河究竟有多遠呢?

(作者 黃世鼎)