登文道,是長(zhǎng)樂(lè)乃至整個(gè)福州地區(qū)都享有盛名的古渡之一,位于長(zhǎng)樂(lè)區(qū)潭頭鎮(zhèn)文石村,其前身即文石渡。萬(wàn)歷《福州府志》載:“文石渡,在(長(zhǎng)樂(lè)縣)二十二都。”乾隆《長(zhǎng)樂(lè)縣志》載:“文石渡,在文石澳頭登文道頭,灣泊潭頭港。由閩安鎮(zhèn)一百二十里至大橋戶(hù)部前。明萬(wàn)歷間,各鄉(xiāng)文人捐資修砌,因名‘登文’。自此紳衿來(lái)往及儒童上省應(yīng)試不用渡錢(qián)。康熙中,海潮沖壞,壬申年,北鄉(xiāng)文人捐修。乾隆甲子年重修。”

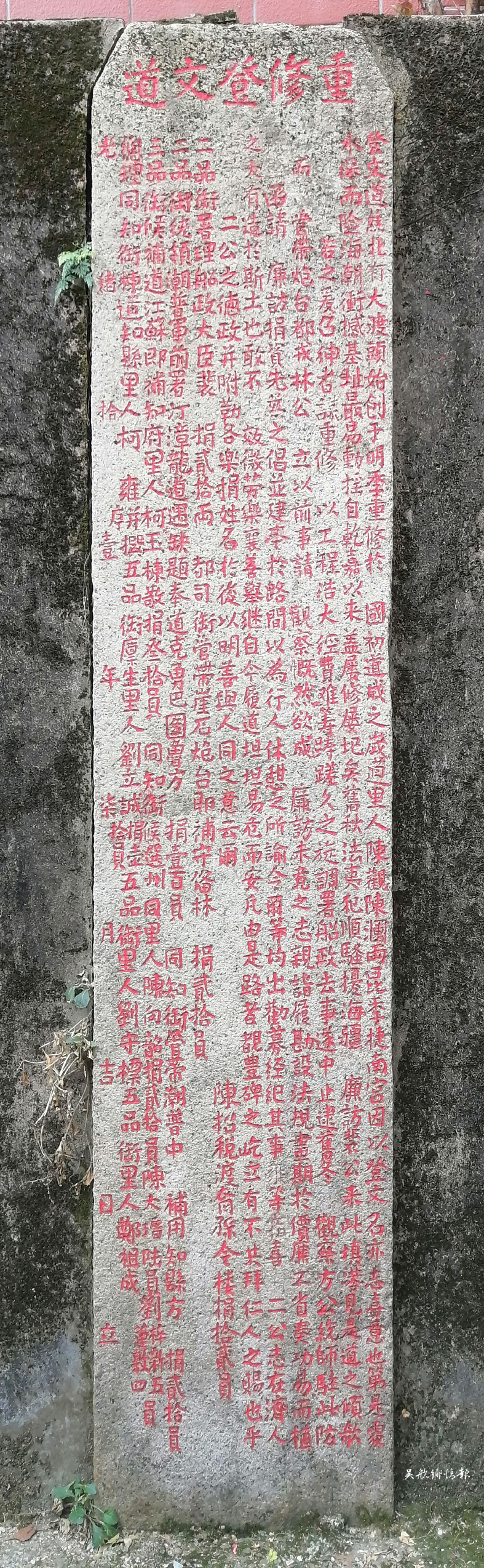

光緒十一年(1885)重修登文道碑

可見(jiàn),登文道的前身是文石渡。而文石渡早已有之,明初鄭和下西洋時(shí),就曾在此祭祀天妃、揚(yáng)帆遠(yuǎn)航。萬(wàn)歷年間始稱(chēng)登文道,此后文風(fēng)丕振,里人登科者紛紛捐建道石并勒名,至今登文道上還留存著“楓林張家舍道一門(mén)”“龍門(mén)高家捨道一門(mén)”“岐尾高懷陽(yáng)舍道一門(mén)”“楓林姜助造”“嶺南陳”等多條石板,都是登文道歷史的見(jiàn)證。

隨著時(shí)代的變遷,如今的登文道早已不再有行人往來(lái)如織,其周邊仍留下了三處崖刻、三方碑刻。這些豐富且珍貴的文物古跡,為我們深入了解登文道的歷史提供了重要的依據(jù)。

其中有一方碑刻尤為重要,它位于登文道岸邊民房后,寬約50厘米、高約3米,是所有石刻中信息量最大的一塊。全文如下:

重修登文道

登文道□北鄉(xiāng)大波頭,始創(chuàng)于明季,重修于國(guó)初。道成之歲,道里人陳觀、陳潿兩昆季捷南宮,因以登文名,亦志喜意也。第是處永保,而險(xiǎn)海潮沖撼基址,最易動(dòng)搖。自乾嘉以來(lái),蓋屢修屢圯矣。舊秋法夷犯順,騷擾海疆。廉訪裴公來(lái)此填港。見(jiàn)是道之傾欹□□□□若之,爰召紳者議重修。□以工程浩大,經(jīng)資難籌,躊躇久之。旋調(diào)署船政,去事遂中止。逮舊冬,觀察方公統(tǒng)師駐此防御,而□管帶炮臺(tái)都司林公□立以前事請(qǐng)。觀察慨然欲成廉訪未竟之志,親詣履勘,設(shè)法規(guī)畫(huà)。期于價(jià)廉工省,奏功易而植□□函請(qǐng)。廉訪捐資先茲之倡并建亭于路間,以為行人休憇之所。諭令爾等均出勸募,經(jīng)紀(jì)其事,爾等□喜。二公志在濟(jì)人之大有造于斯土也。敢不□效微勞、樂(lè)襄善舉哉!自今履道坦坦,易危而安。凡由是路者覩豐碑文屹立,有不共拜仁人之賜也乎!□□二公之德政,并附勒各樂(lè)捐姓名如后,以明善與人同之意云爾。

陳招稅渡協(xié)孫令樓捐拾貳員

二品銜署理船政大臣裴捐貳拾兩

都司銜管帶崖石炮臺(tái)即補(bǔ)守備林捐貳拾員

二品銜統(tǒng)領(lǐng)潮普軍前署汀漳龍道遇缺補(bǔ)用道克勇巴圖魯方捐壹百員

同知銜管帶潮普中道補(bǔ)用知縣方捐貳拾員

三品銜候補(bǔ)道江蘇即補(bǔ)知府里人柯王棟敬捐叁拾員

同知銜候選州同里人陳向韶捐貳拾員陳大瓊陸員劉梓新五員劉蓮敦四拾員

總理同知銜棟道知縣里人柯雍并序撰

五品銜廩生里人劉立誠(chéng)捐壹拾員

五品銜里人劉守標(biāo)五品銜里人鄭祖成光緒十一年七月吉日立

相較于各版縣志,碑文更加明確地解釋了“登文道”名字的由來(lái),“道成之歲,道里人陳觀、陳潿兩昆季捷南宮,因以登文名,亦志喜意也。”意思是,萬(wàn)歷年間有里人陳觀、陳潿兩兄弟自此登舟赴京趕考而高中進(jìn)士,故將此渡口名為“登文道”,寓意此為步入仕途之道。

此碑勒于光緒十一年(1885),也就是中法馬江海戰(zhàn)后的次年。那么此次重修登文道的“董其事者”究竟是誰(shuí)?據(jù)碑文記載“舊秋法夷犯順,騷擾海疆。廉訪裴公來(lái)此填江,見(jiàn)是道之傾……爰召……重修。旋調(diào)署船政,去,事遂中止。”句中的“舊秋法夷犯順”即指中法馬江海戰(zhàn)之事。那么廉訪裴公是誰(shuí)?他又為何而來(lái)、因何而去?

經(jīng)查,廉訪裴公即裴蔭森。光緒九年(1883)二月,裴蔭森升任福建按察使。因法寇犯境,自光緒十年(1884)六月起,裴蔭森至閩口要塞各炮臺(tái)巡視。當(dāng)時(shí)清廷為加強(qiáng)海防,在連江長(zhǎng)門(mén)設(shè)立閩口要塞總臺(tái)部,統(tǒng)領(lǐng)閩江口南北兩岸十余處炮臺(tái)和水雷營(yíng)等,其中就包括位于文石的崖石炮臺(tái)。史料記載,裴蔭森“率募勇登臨巡視,和衣而臥者三閱月……同年十二月廿三日,接總理衙門(mén)電,奉旨即赴船政大臣署任。赴任之次日,即率員兵安放水雷,封塞壺江正口。”與碑文所載“來(lái)此填江”吻合,但因馬尾船政要?jiǎng)?wù)在身,故不得不離開(kāi)。

裴公為政勵(lì)精圖治、知人善任、愛(ài)民如子。雖然他在文石巡防僅短短數(shù)月,但始終掛念重修登文道之事,在離開(kāi)文石之前,就捐出了二十兩文銀,足見(jiàn)其愛(ài)民之心和重修登文道愿望之迫切,因此百姓才如此感念。

那么,負(fù)責(zé)此次重修登文道的會(huì)不會(huì)是裴公的繼任者呢?據(jù)碑文記載,“逮舊冬,觀察方公統(tǒng)師駐此防御……管帶炮臺(tái)都司林公……函請(qǐng)。觀察慨然……廉訪未竟之志,親詣履勘,設(shè)法規(guī)畫(huà)……二公志在濟(jì)人之大有造于斯土也。”所謂“逮舊冬”,即光緒十年十二月,恰在裴廉訪離開(kāi)之后,清廷便“觀察方公”來(lái)文石駐防,“(崖石)炮臺(tái)都司林公”即以公函向方公呈報(bào)裴公捐資擬重修登文道等事。方統(tǒng)領(lǐng)“慨然”于裴公“未竟之志”,于是親自勘察謀劃,終于完成了登文道的修復(fù)工程。碑文中的“二公”,即“觀察方公”和“都司林公”。

值得注意的是,從捐資題名中的“都司銜管帶崖石炮臺(tái)即補(bǔ)守備林”,以及林公向方公函請(qǐng)重修登文道,描述“裴公未竟之志”,說(shuō)明光緒十年秋裴公來(lái)巡時(shí)崖石炮臺(tái)就已存在,只是相對(duì)比較簡(jiǎn)陋。

而從觀察方公的官銜全稱(chēng)“二品銜統(tǒng)領(lǐng)潮普軍前署汀漳龍道遇缺補(bǔ)用道克勇巴圖魯方”來(lái)看,潮普軍屬臺(tái)灣南路,汀漳龍道即統(tǒng)領(lǐng)汀州、漳州、龍巖州三州的道臺(tái),巴圖魯是滿(mǎn)語(yǔ)“勇士”之意,是清廷授予有戰(zhàn)功將士的尊號(hào),起初只賞賜給旗人,到清中后期轉(zhuǎn)而更多賜給漢人武將,并在巴圖魯前面加上漢字勇號(hào)。方公的尊號(hào)是克勇巴圖魯,說(shuō)明他是漢族將領(lǐng),且他的履歷比較復(fù)雜,先是汀漳龍道臺(tái),后遇缺補(bǔ)用為潮普軍統(tǒng)領(lǐng),光緒十年十二月又以潮普軍統(tǒng)領(lǐng)兼福建觀察使身份駐防崖石炮臺(tái),這也說(shuō)明當(dāng)時(shí)閩臺(tái)兩地海防是密切聯(lián)動(dòng)的。有意思的是,捐資者中甚至包括同知銜管帶潮普中道補(bǔ)用知縣,進(jìn)一步說(shuō)明閩臺(tái)一家、血濃于水。

總體來(lái)看,捐資者中閩臺(tái)兩地炮臺(tái)管佐占了大部分,里人占了小部分,說(shuō)明炮臺(tái)官兵在此次重修登文道工程中發(fā)揮了重要作用。可見(jiàn)軍民一家親、軍民魚(yú)水情自古如此。

崖石炮臺(tái)的存在,讓當(dāng)時(shí)的海防官兵與登文道結(jié)下不解之緣。也因?yàn)橛辛诉@塊碑,才讓今天的我們得以記住了船政大臣裴廉訪、觀察方公、都司林公,以及碑文中所記載的那些先輩們,在那樣風(fēng)雨飄搖的歲月里,心系家國(guó)、心系百姓,為重修登文道而孜孜以求、接續(xù)付出。這樣的情懷又怎不令人肅然起敬!