5月27日,一部沉寂近三百年的中醫(yī)孤本在福建中醫(yī)藥大學(xué)圖書館揭開神秘面紗。由蘭州大學(xué)圖書館、甘肅中醫(yī)藥大學(xué)圖書館、福建中醫(yī)藥大學(xué)圖書館三校學(xué)者聯(lián)合整理的《陳修園批注〈傷寒論類方〉》正式發(fā)布。福建省陳修園研究會作為學(xué)術(shù)共同體代表,與各界共同見證了這一中醫(yī)文獻(xiàn)研究的重要時刻。

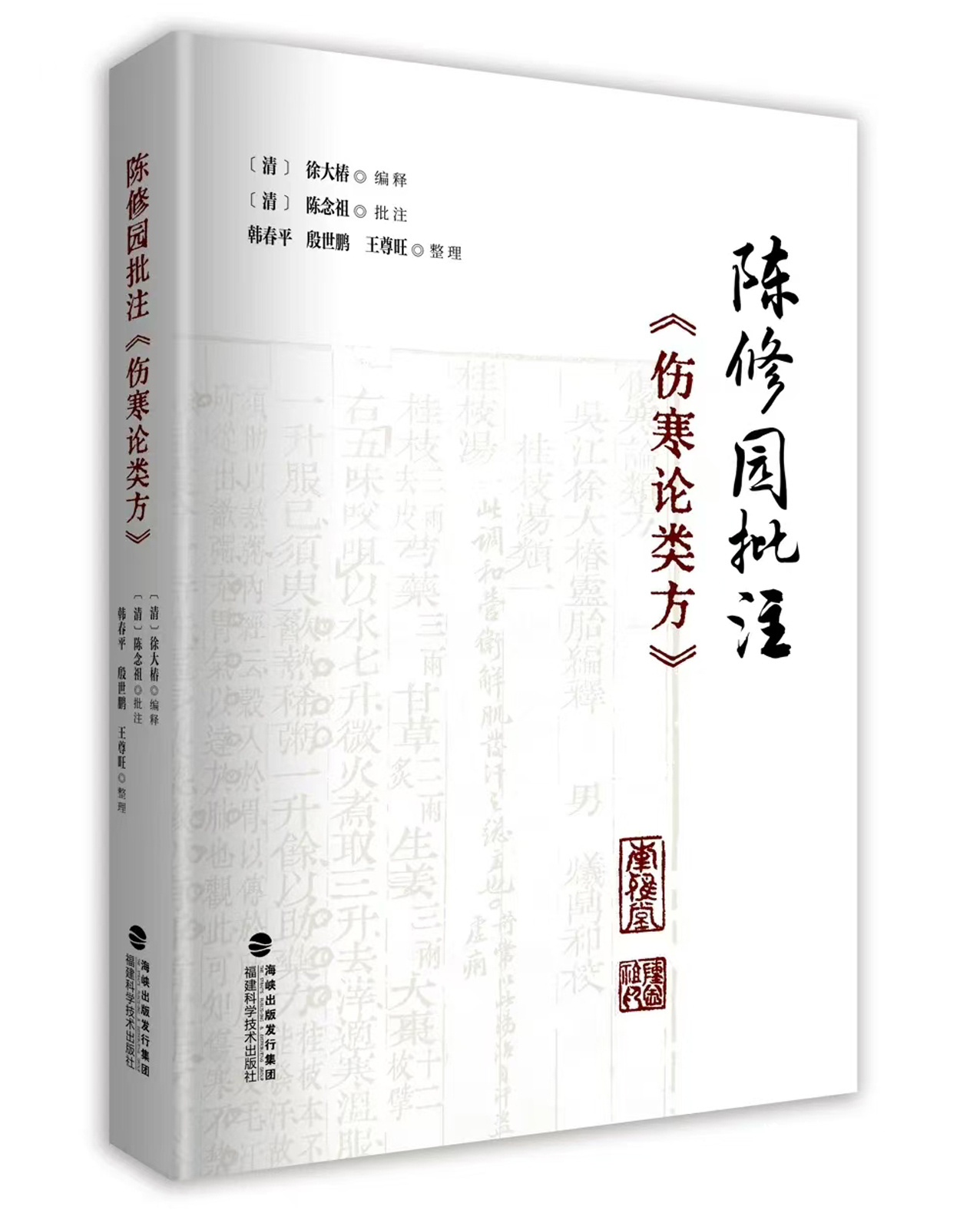

本次出版的《陳修園批注〈傷寒論類方〉》,其珍貴底本源于蘭州大學(xué)圖書館珍藏的一部清代半松齋刻《徐氏醫(yī)書六種》(刊行于1727—1764年間)所收的《傷寒論類方》。書中密布批注,經(jīng)過嚴(yán)謹(jǐn)?shù)挠≌卤孀R與筆跡分析,被確認(rèn)為清代名醫(yī)陳修園親批手跡。該藏本為首次整理出版,不僅對原文及批注文字進(jìn)行了系統(tǒng)移錄、點校和注釋,更將陳修園批注手跡原貌復(fù)刻呈現(xiàn)。該書采用點校整理與影印相結(jié)合的方式出版,既忠實記錄了陳修園研讀《傷寒論類方》這一《傷寒論》方劑研究經(jīng)典著作時的獨到見解、思想交鋒與學(xué)術(shù)創(chuàng)新,又保存了大量珍貴的陳修園手跡真容。該書的出版,在中醫(yī)學(xué)術(shù)研究、歷史文獻(xiàn)保存和書法藝術(shù)鑒賞等多個領(lǐng)域都具有重要價值。

《陳修園批注〈傷寒論類方〉》是閩隴中醫(yī)學(xué)術(shù)協(xié)作的里程碑,它不僅是文獻(xiàn)發(fā)掘的成果,更為新校注《陳修園醫(yī)書》工程提供了范本,這不僅是古籍的重生,更是一場跨越三百年的醫(yī)學(xué)思想對話,見證著中華醫(yī)脈在守正創(chuàng)新中生生不息。福建省陳修園研究會也會持續(xù)聚焦修園醫(yī)學(xué)思想的當(dāng)代價值,通過推進(jìn)中醫(yī)藥科普傳播、加強產(chǎn)學(xué)研深度合作、探索科技中醫(yī)技術(shù)等舉措,讓陳修園先賢的仁心仁術(shù)惠及更多民眾,不斷擦亮“陳修園”這塊福建中醫(yī)藥文化品牌,讓這一中醫(yī)瑰寶走向世界舞臺,為促進(jìn)人類健康福祉貢獻(xiàn)中國智慧。

陳修園(1753—1823),福州長樂人,是清代第一儒醫(yī),福建四大名醫(yī)之一。曾官至知府,卻棄官從醫(yī),一生撰寫了大量的醫(yī)學(xué)專著,開創(chuàng)了中醫(yī)科班教育的先河,為普及中醫(yī)文化做出了卓越的貢獻(xiàn)。

在醫(yī)學(xué)理論上陳修園特別推崇張仲景,是維護(hù)傷寒派的中堅人物之一,也是繼張志聰、張錫駒之后最有影響的尊經(jīng)崇古派。他著有《醫(yī)學(xué)三字經(jīng)》《醫(yī)學(xué)實在易》《傷寒論淺注》等著作16卷,被后人整理成《南雅堂醫(yī)書全集》,他的著作深入淺出,廣為流傳。挖掘陳修園中醫(yī)歷史名人,將其打造成為福建中醫(yī)藥文化的名片,具有重要的當(dāng)代價值。