中國東南大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園

所在的這片土地

如今一座座研發(fā)樓拔地而起

大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)集聚

東湖上波光粼粼

游艇與帆船游弋

每天來此參觀考察的人員絡繹不絕,大家都對這里優(yōu)美的環(huán)境、快速的發(fā)展、蓬勃的生機留下深刻的印象。

“一帶一路”大型網(wǎng)絡主題活動采訪團來到大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園

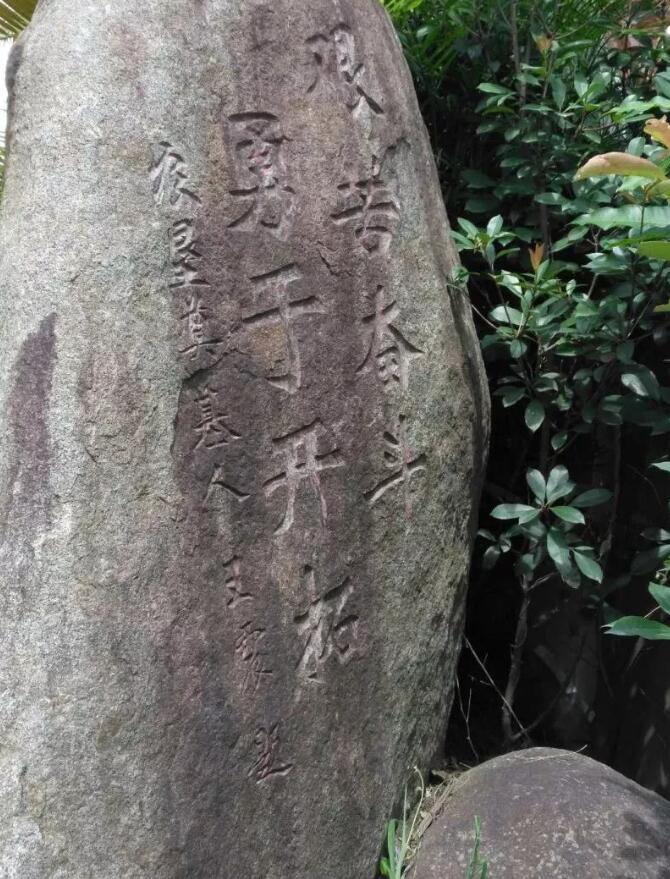

每一條路都有前人走過的足跡,每一座城市都有先人奮斗的故事。中國東南大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園所在的文武砂鎮(zhèn),地處東南海隅,早先是一泓海灣,“五月大水,七月海嘯,咸潮涌起十余丈”,這里還因風沙肆虐,名為“風母沙”,意為沙因“風母”而生,地因“風母”而名。

艱苦奮斗,無私奉獻

圍墾造出萬畝良田

愈是艱難困苦,愈能拼搏奮斗,如此方顯英雄本色,為后人留下一段傳頌的故事。

文墾公園

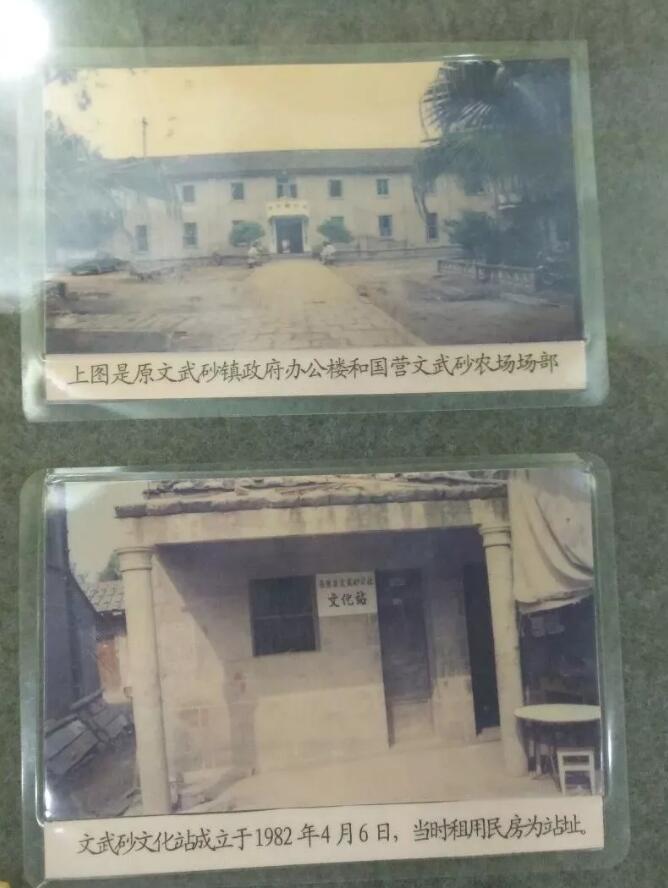

上個世紀50年代,一場傾全縣之力的圍海造田壯舉,在這里拉開序幕。1956年3月,文武砂圍墾工程指揮部成立。設計在東山村海灘建造長72米、寬3米的十八孔水閘和接連伸向東岸萬沙的長1600米海堤,圍墾海灘面積19000余畝,工程于1957年7月25日竣工。整個圍墾工程國家投資157.5萬元,長樂投勞84.6萬工日。1958年3月,省政府決定創(chuàng)辦國營長樂縣文武砂機耕農場,圍墾工程的完成為農場創(chuàng)辦奠定了堅實的基礎。

圍墾工程現(xiàn)場

鄭玉盛,1982年擔任農場場長,2007年退休,在農場工作了48年,據(jù)他介紹,當時共有幾千人投入圍墾工程做義務工,從56年動建到57年竣工,僅用了1年多就完成了工程建設任務。

如此浩大的工程在風沙肆虐的艱難環(huán)境下,在粗糙簡陋的勞動工具下,能夠以如此短的時間完成,不能不說是一個“奇跡”。

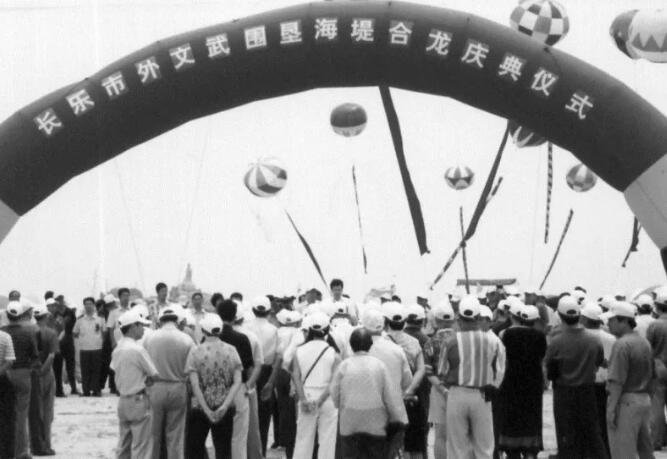

長樂市外文武圍墾海堤合龍慶典儀式

21世紀初,這個“奇跡”仍在延續(xù)。2000年12月,外文武圍墾工程正式開工,項目橫跨文武砂、江田兩鎮(zhèn),于2004年6月全部建成,累計投資14921萬元,完成土石方246萬立方米。圍墾面積1.9萬畝,海堤全長4041米。外文武圍墾工程是農業(yè)造地、造福子孫后代的利民工程,展示了當代人對艱苦奮斗、無私奉獻精神的進一步傳承和弘揚。

先行先試,勇于開拓

農業(yè)發(fā)展“多點開花”

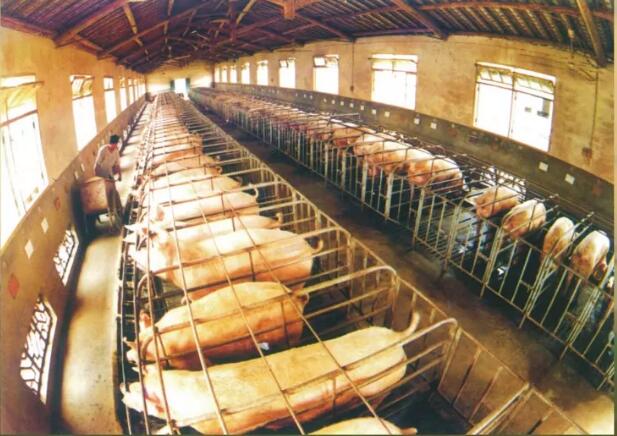

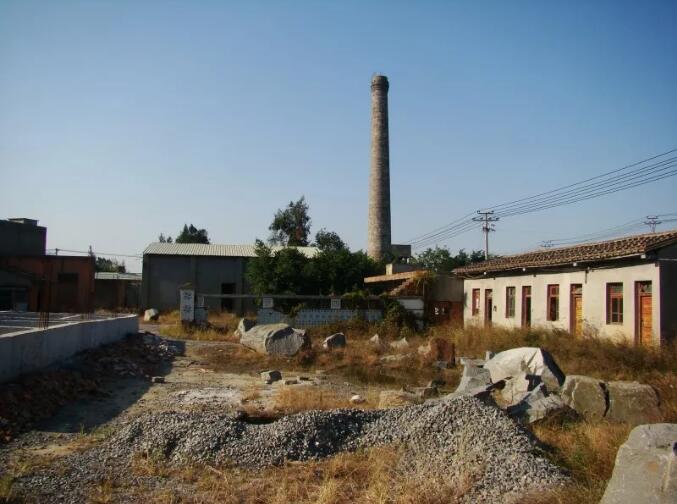

從1958年3月創(chuàng)辦農場,到后來場辦企業(yè)不斷涌現(xiàn),包括農械廠、種豬場、奶牛場、千畝漁場、工藝美術廠、馬賽克廠等,農副產(chǎn)品涵蓋水稻、花生、地瓜、甘蔗、棉花、鱸魚等,當時的文武砂農場在農業(yè)這片領域先行先試,成為農業(yè)發(fā)展的“火車頭”:

文武砂種豬場

馬賽克廠

1958年6月,省里調兩臺羅馬尼亞KG-35履帶式拖拉機平整農場土地。“鐵牛”耕地,在長樂是首例,轟動全縣。

1961年,文武砂農場成為福建省首批機械化耕作試點,成立機耕隊,機械化耕作大大提升了農業(yè)生產(chǎn)效率。

農墾文化站里的耕耘機

1963年,農場試種棉花,種植面積300畝,在二站、八站成立棉花種植專業(yè)隊。

1965年,前往海南學習水稻制種技術,水稻畝產(chǎn)從600斤提高到1000斤。

1985年,農場投資129萬元圍造千畝精養(yǎng)魚場,以專業(yè)化承包經(jīng)營方式發(fā)展淡水養(yǎng)殖,成為農場財政收入的主要來源之一。

如果說圍墾造田開辟出了農業(yè)發(fā)展的空間,那么在農業(yè)生產(chǎn)上的先行先試、勇于創(chuàng)新為農業(yè)發(fā)展增添了新動力,帶來了新機遇。

當前,濱海新城建設正在這片土地上展開,新城建設同樣需要艱苦奮斗的拓荒精神,大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)從無到有同樣需要先行先行的勇于創(chuàng)新精神。

當我們迎著歷史機遇向前沖時,不妨撫今追昔,看看前人創(chuàng)業(yè)奮斗的故事,從中堅定信念,汲取精神動力,從歷史中接過接力棒,走的更穩(wěn)、更遠,與前人一同唱響這首歌:

對文武砂農墾精神,

您有什么體會嗎?

如果您在這里生活過,

您有什么寶貴的回憶嗎?

歡迎給我們留言!

( 來源:福州濱海發(fā)布)