大家都知道華佗,認識張仲景,但你聽說過董奉嗎?

在中藥鋪的匾額上常題有“杏林”二字,人們也常用“杏林春暖”四字來贊揚德藝雙馨的仁醫(yī)。

“杏林”的典故正是源于東漢末年醫(yī)學家董奉。他的家鄉(xiāng)在侯官縣董墘村,屬現(xiàn)在的福州市長樂區(qū)。

董奉像(段玲 攝)

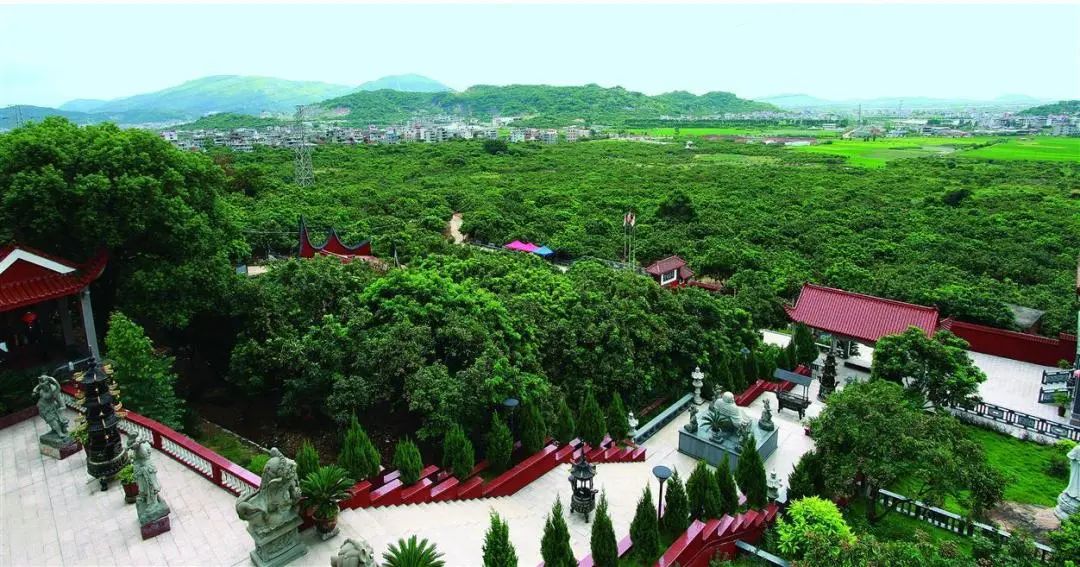

現(xiàn)在,長樂區(qū)古槐鎮(zhèn)龍?zhí)锎寰硟?nèi)有座山叫董奉山。該山因紀念董奉而得名,海拔577.2米,氣勢磅礴,綿延數(shù)十里。它在旗山、五虎山和鼓山之間,構(gòu)成一扇天然屏風,對福州的地理和氣候起護衛(wèi)與調(diào)節(jié)的作用,故有“一旗二鼓三董奉”之稱。

董奉山

中國歷史上有無數(shù)醫(yī)學家,其中有卓越醫(yī)術(shù)和高尚醫(yī)德的不在少數(shù)。東漢末年懸壺濟世的郎中董奉,就是其中的佼佼者。

董奉(約公元220—280年),字君異,侯官縣董墘村(今福州市長樂區(qū)古槐鎮(zhèn)龍?zhí)锎澹┤耍笕俗鸱Q其為“杏林始祖”。(來源:福州市博物館)

在“建安三神醫(yī)”中,相對于“醫(yī)神”華佗和“醫(yī)圣”張仲景,董奉被稱為“醫(yī)仙”。關(guān)于他的史料不多,卻充滿傳奇色彩。

華佗(約公元145—208年),字元化,沛國譙縣(今安徽亳州)人,東漢末年著名的醫(yī)學家。后人尊稱其為“醫(yī)神”“外科圣手”“外科鼻祖”。

張仲景(約公元150~154年—215~219年),名機,字仲景,南陽涅陽縣(今河南省鄧州市穰東鎮(zhèn)張寨村)人,東漢末年醫(yī)學家,后人尊稱其為“醫(yī)圣”。

董奉年輕時,曾是家鄉(xiāng)侯官縣(當時長樂隸屬侯官)一名縣衙小吏,后行醫(yī)四海,遍涉名山大川,晚年歸隱豫章(今江西)廬山,為百姓治病。《潯陽志·董奉太乙觀》記載:“董奉居廬山大中祥符觀”。

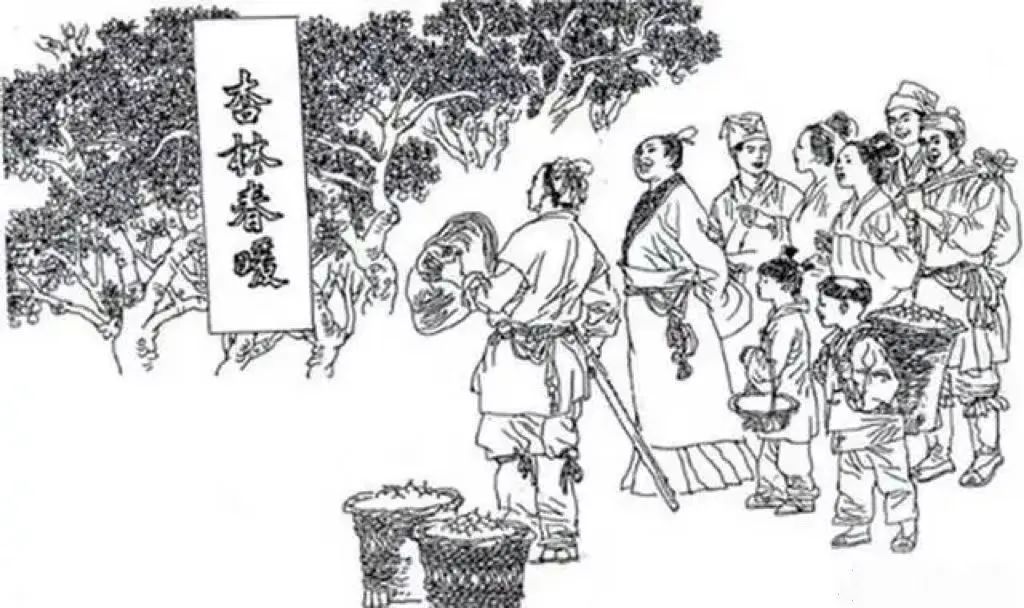

在歷史上流傳下來的有限文字中,有個與董奉相關(guān)的著名典故“杏林春暖”。

晉·葛洪《神仙傳》卷十記載:

君異居山間,為人治病,不取錢物,使人重病愈者,使栽杏五株,輕者一株,如此數(shù)年,計得十萬余株,郁然成林……

晉代陳壽《三國志》也類似記載。

這些古籍記載的是,晚年在廬山下隱居的董奉,并不種田,為眾多慕名而來求醫(yī)的人治病,卻有一個獨特的規(guī)矩:治病不取分文,但要求被治愈者種植杏樹作為紀念,輕癥痊愈種杏一棵,重病之人種杏五棵,漸成漫山杏林。杏子熟了以后,董奉除了用杏來換取稻米維持生活外,還救濟貧苦的老百姓和接濟旅途上斷了盤纏的路人,而且還回收杏仁入藥。有一年,因為糧食絕收,周邊村莊鬧起了嚴重的饑荒。危急關(guān)頭,董奉為百姓打開了自家的糧倉,無償發(fā)放所有的糧食。

董奉的善舉被后世所傳頌,以“杏林春暖”或“杏林春滿”稱頌他的醫(yī)道高明、醫(yī)德高尚。

《杏林春暖》(資料圖片)

至今廬山尚存有杏林遺跡,歷代文學名家在廬山也留下了許多與杏林相關(guān)的名篇。

李白寫道:

禹穴藏書地,匡山種杏田。

——《送二季之江東》

杜甫寫道:

香爐峰色隱晴湖,種杏仙家近白榆。

——《大覺高僧蘭若》

此外,王維寫道:

董奉杏成林,陶潛菊盈把。

——《送張舍人佐江州同薛璩十韻》

將董奉之杏和陶潛之菊并列對偶進行了贊譽。

“杏林”故事經(jīng)千秋流傳,久而久之,“杏林”一詞便成為中醫(yī)界的譽稱和中華傳統(tǒng)醫(yī)學的代名詞。自古醫(yī)家以位列“杏林中人”為榮,醫(yī)著以“杏林醫(yī)案”為藏,醫(yī)技以“杏林圣手”為贊,醫(yī)德以“杏林春暖”為譽。“杏林”佳話也成為歷代醫(yī)家激勵、鞭策自己提高醫(yī)技、治病救人的典范。

比如,唐朝的謝景先以醫(yī)技聞名,他在董奉杏林故地建立草堂,為百姓治病。

明朝的郭東曾效仿董奉,在自己所居住的山腳下,種杏千余株成杏林。

蘇州名醫(yī)鄭欽諭,庭院也設(shè)杏圃,病人饋贈的物品多拿去接濟貧民。

元朝的嚴子成,在書畫家趙孟頫病危時將他治愈,趙孟頫特意畫《杏林圖》相贈。

千百年來,人們之所以懷念、景仰董奉這位千古神醫(yī),在于他畢生所培植、實踐的杏林文化,蘊含著“親、善、誠、信、中、和”的從醫(yī)理念,體現(xiàn)了古代醫(yī)家的優(yōu)秀品質(zhì),也彰顯了中華傳統(tǒng)美德的精神內(nèi)涵。

董奉草堂,位于董奉山下的古槐鎮(zhèn)龍?zhí)锎迮c雁堂村交界處,草堂四周遍植杏樹。(資料圖片)

董奉草堂外景(歐有志 攝)

如今在董奉的老家,建起了頗具規(guī)模的董奉草堂。草堂仿后漢三國時代風格而建,四周遍植杏樹,使我們能感受“杏林春暖”千古佳話的意韻。

董奉草堂內(nèi)景(來源:福州日報)

董奉草堂內(nèi)景(歐有志 攝)

而長樂當?shù)厝藢Χ畹募o念也從不斷絕,即使遷居也是如此。明末,董奉山下長樂王姓一支遷居至福州河上村,他們帶來了紀念董奉的救生堂,取“治病救生,濟世利民”之意。

時間輾轉(zhuǎn),已過400余年。救生堂經(jīng)幾度遷徙,最后遷至白馬南路,但正如堂前懸掛的金字楹聯(lián)所示,“杏林春暖佳話千秋頌,丹灶煙浮神醫(yī)萬代崇”,董奉所留下的意蘊和精神內(nèi)涵,依然穿過歷史塵煙而熠熠生輝。

遷至福州市白馬南路的救生堂。(來源:海峽都市報)

救生堂近景。(來源:海峽都市報)