公元1405年7月11日,一支規(guī)模巨大的船隊(duì)從福建福州長樂太平港揚(yáng)帆出海。

長樂,作為鄭和七下西洋的舟師駐泊基地和開洋起點(diǎn),由此開啟了長達(dá)半個(gè)世紀(jì)的航海時(shí)代,創(chuàng)造了當(dāng)時(shí)世界上規(guī)模最大、航線最遠(yuǎn)的航海紀(jì)錄,將海上絲綢之路的發(fā)展推向巔峰。

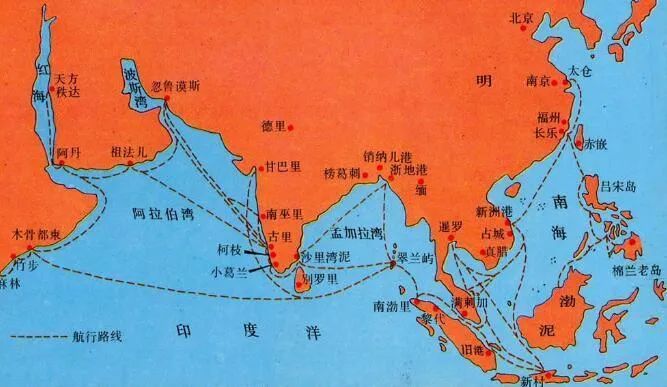

鄭和下西洋航線圖(來源:福州晚報(bào))

長樂,別名吳航,是三國時(shí)期吳國屯兵造船之所,亦是明代航海家鄭和七下西洋的起錨地,與航海有著千絲萬縷的聯(lián)系。2023年7月11日,第19個(gè)航海日,讓我們跟著鄭和一起劈波斬浪,從長樂出海!

第一站 打卡鄭和史跡陳列館

鄭和史跡陳列館(來源:海峽都市報(bào))

●一塊石碑,記載了鄭和七下西洋來龍去脈

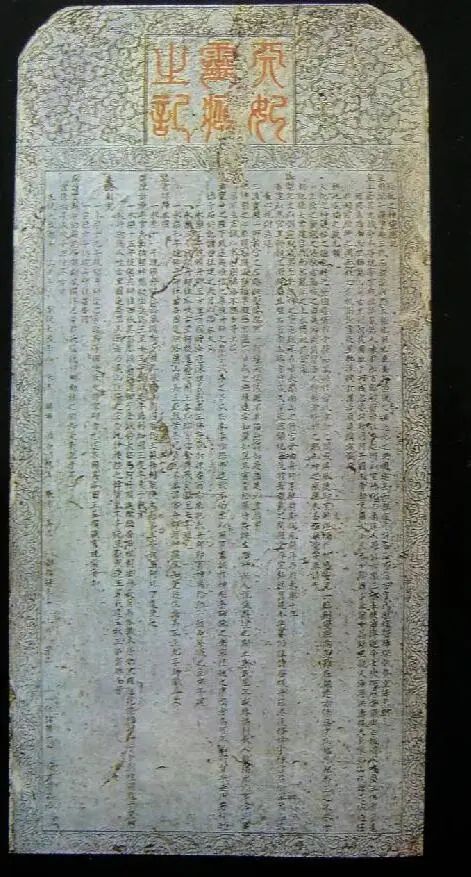

鄭和史跡陳列館內(nèi)有一塊石碑名為《天妃靈應(yīng)之記》碑,被稱為是鄭和下西洋的最好見證。

《天妃靈應(yīng)之記》碑(來源:鄭和史跡陳列館)

該石碑詳細(xì)記載了鄭和奉命率領(lǐng)船隊(duì)不畏艱險(xiǎn)的遠(yuǎn)航歷程,包括七下西洋的時(shí)間、地點(diǎn)、經(jīng)過等。其中,碑文明確記載:

余由舟師,累駐于斯,伺風(fēng)開洋。

這是考證鄭和下西洋最權(quán)威的史料碑刻。

“這塊碑,我們俗稱‘鄭和碑’,是鄭和最后一次奉命出使西洋時(shí)親自撰文的。”鄭和史跡陳列館館長陳遲介紹,碑文共有1177個(gè)字,至今基本完整可讀。“這是目前國內(nèi)僅存的詳細(xì)記載鄭和下西洋的石碑,不但是先輩開辟海上絲綢之路的歷史見證,還可以修補(bǔ)文獻(xiàn)記載的失誤和不足。”

●一張航線圖,告訴你鄭和下西洋去過哪里

鄭和下西洋航線圖

鄭和七下西洋,主要航線達(dá)42條之多,先后到達(dá)亞洲、非洲三十七個(gè)國家,其航線最西到達(dá)赤道南面的非洲東海岸麻林(今坦桑尼亞的馬林迪),接近莫桑比克海峽,最南到達(dá)爪哇,最北到達(dá)紅海的天方(今沙特阿拉伯的麥加),總計(jì)航程16萬海里,合29.6萬公里,航海跨度是東經(jīng)39°—123°,北緯32°—南緯8°這樣一個(gè)廣闊的地域。

●一艘福船,載著鄭和在大海中劈波斬浪

鄭和船隊(duì)所乘坐的“寶船”就是福船,它長126米,寬5米,型深12米,排水量達(dá)1萬多噸,是當(dāng)之無愧的世界第一艘萬噸船。

福船成為鄭和七下西洋的幕后功臣,同時(shí)也寫下了中國造船史的輝煌篇章。

(來源:鄭和史跡陳列館)

船長四十四丈四尺,寬十八丈,九桅十二帆,底呈尖刀形,穩(wěn)定性好,抗風(fēng)力強(qiáng),適于遠(yuǎn)洋航行,船模是仿造鄭和乘坐的最大帥船而制作的,模型與原型的比例是1:85。

鄭和艦隊(duì)的許多船舶是在福建建造的。清道光《重纂福建通志》記載:

(明)永樂七年(1409年)春正月,太監(jiān)鄭和自福建航海通西南夷,造巨艦于長樂。

著名的鄭和寶船就是采用福建沿海一帶常見的福船船型。福船尖底、闊面、水密,適于深海遠(yuǎn)洋航行,為當(dāng)時(shí)中國航海木帆船的四大船型之一(另有沙船、廣船和鳥船),亦是中國海上絲綢之路的主力船型之一,明朝出國使臣(如冊(cè)封琉球使)乘坐的官船均為福船型海船。

●一種信仰,穩(wěn)定軍心、撫慰心靈、鼓舞士氣

(來源:鄭和史跡陳列館)

長樂南山天妃宮石柱礎(chǔ)高30厘米,寬43厘米,明永樂十年(1412年),鄭和因三次航海活動(dòng)皆深感受到天妃庇佑,遂奉請(qǐng)朝廷在長樂縣南山(又稱三峰山、塔坪山)修建天妃行宮,同年行宮落成。行宮原建筑在抗日戰(zhàn)爭中被毀,1984年在遺址上出土原行宮石柱礎(chǔ)5件,大小相同,建館時(shí)作為柱礎(chǔ)使用四件,現(xiàn)存一件。

媽祖信仰,作為鄭和艦隊(duì)的精神支柱,對(duì)于穩(wěn)定軍心、撫慰心靈、鼓舞士氣、樹立克服艱險(xiǎn)的必勝信念,具有不可低估的作用。

第二站 打卡圣壽寶塔

●一座寶塔,鄭和船隊(duì)出入閩江口的航標(biāo)塔

在長樂南山頂端,圣壽寶塔屹立千年。這座始建于北宋的圣壽寶塔,又名三峰寺塔。從宋代至明代,寶塔不斷得到僧人募捐、鄉(xiāng)人舍財(cái)、官府捐資重修。鄭和下西洋時(shí),見其頹圮,也多次進(jìn)行了修葺。

當(dāng)年,鄭和船隊(duì)每次開洋出海都會(huì)在長樂一個(gè)叫太平港的地方整訓(xùn),伺風(fēng)開洋。

為了一覽整個(gè)太平港船隊(duì)情況,鄭和經(jīng)常登上位于南山的圣壽寶塔,遠(yuǎn)眺太平港,且在每次出入閩江口時(shí),鄭和也是憑借圣壽寶塔的位置來確定航線。

鄭和史跡陳列館工作人員介紹,因圣壽寶塔對(duì)鄭和開洋出海起到不可替代的作用,在往返泊舟太平港時(shí),他多次出資修葺圣壽寶塔。

在第七次下西洋離國前,鄭和組織整修三峰寺塔、天妃宮,并在天妃宮左側(cè)修建一座三清寶殿。南山上,塔、寺、宮、殿俱全,依照鄭和的話來說,便是“畫棟連云,如翚如翼”。鄭和修建的這組南山建筑,在歷史更迭中,僅留下一座三峰寺塔。

塔上吹來的陣陣海風(fēng),仿佛變成了出發(fā)的號(hào)角。

第三站 打卡福州長樂太平港

●一處港灣,鄭和“伺風(fēng)開洋”駐泊基地

長樂太平港,從昔日的鄭和下西洋舟師駐泊地華麗轉(zhuǎn)身到如今的現(xiàn)代化城市。

現(xiàn)在的太平港

屹立在長樂南山頂上的圣壽寶塔,伴隨著長樂太平港一起經(jīng)歷時(shí)代變遷。原來的大塊平地如今已經(jīng)成為長樂老城區(qū)主要范圍,一座現(xiàn)代化的城市在此崛起。

為何鄭和會(huì)選擇長樂太平港作為“伺風(fēng)開洋”駐泊基地?

鄭和史跡陳列館館長陳遲介紹,當(dāng)時(shí)這里江面寬闊,適合水師演練和造船;五虎門為天然屏障,不易受到攻擊且避風(fēng),出了五虎門即進(jìn)入太平洋;以福州港為后盾,可以得到物資與各種海運(yùn)技術(shù)保障。所以,鄭和選擇了在這里駐泊,船隊(duì)在此一駐就是幾個(gè)月,以待秋后季風(fēng)來臨揚(yáng)帆起航;同時(shí)積極進(jìn)行遠(yuǎn)航的最后準(zhǔn)備工作——補(bǔ)充修造海船,招募水手船工,聘請(qǐng)通事(也就是翻譯人員),補(bǔ)足淡水糧食,祭祀海洋神靈,載上最后一批貨物等等。

在太平港舊址的另一側(cè),早在2002年,長樂市政府便發(fā)動(dòng)社會(huì)捐資近千萬元,興建了以鄭和下西洋為主題、長約兩公里的景觀走廊——鄭和廣場。這里有鄭和石雕像、鄭和寶船、太平港帥營、鄭和舟師啟錨處等紀(jì)念性建筑,再現(xiàn)了當(dāng)年鄭和率船隊(duì)出洋的盛景。

鄭和廣場上的鄭和石雕像

這尊鄭和石雕像是目前海內(nèi)外最大最高的鄭和石雕像,是閩江口的標(biāo)志性建筑之一。據(jù)介紹,這尊石雕像高14.05米,基座寬7米、高2.8米。

這些數(shù)字展現(xiàn)了鄭和于1405年第一次下西洋以及他七下西洋歷時(shí)28年的壯舉。

第四站 打卡登文道

●一個(gè)碼頭,當(dāng)年鄭和上岸

鄭和多次下西洋的登文道碼頭遺址(來源:海峽都市報(bào))

在福州市長樂區(qū)潭頭鎮(zhèn)文石村北側(cè)江邊,隱匿于石塊中的“登文道”摩崖石刻,其橫額隱約可見刻楷書“皇明 登文道”五個(gè)字。

史料記載,登文道修建于明萬歷二十年(1592年),取名登文道,表明這里是登上文石的道頭,也寓意登上文官仕途。

鄭和下西洋時(shí),多次在此設(shè)祭開洋,這里也是他到長樂修建天妃廟時(shí)登陸的地方。

登文道還曾是古代長樂客商出洋的始發(fā)地和朝廷使臣赴琉球島的碼頭。目前,它已列入“海上絲綢之路·福州史跡”文化遺產(chǎn)的保護(hù)范疇。

這些“海上絲綢史跡”見證了鄭和七下西洋期間所發(fā)生的故事,一處港灣、一塊石碑、一座寶塔、一種信仰、一艘福船、一個(gè)碼頭,融合成一汪文化的海洋,駛向大洋彼岸。

“海納百川、兼容并蓄”的開放精神,讓這段輝煌的故事在福建大地上續(xù)寫!