長(zhǎng)樂,別稱“吳航”,枕山、濱江、面海,閩江從這里匯入東海。

這座擁有1400年歷史的文明古城,人文薈萃,文脈連綿,自古有“海濱鄒魯,文獻(xiàn)名邦”之美譽(yù),孕育了吳航文化、江海文化、海絲文化等燦爛文化。文脈流韻滋養(yǎng)著一代又一代長(zhǎng)樂人,滋潤(rùn)著這座城市繁盛至今。

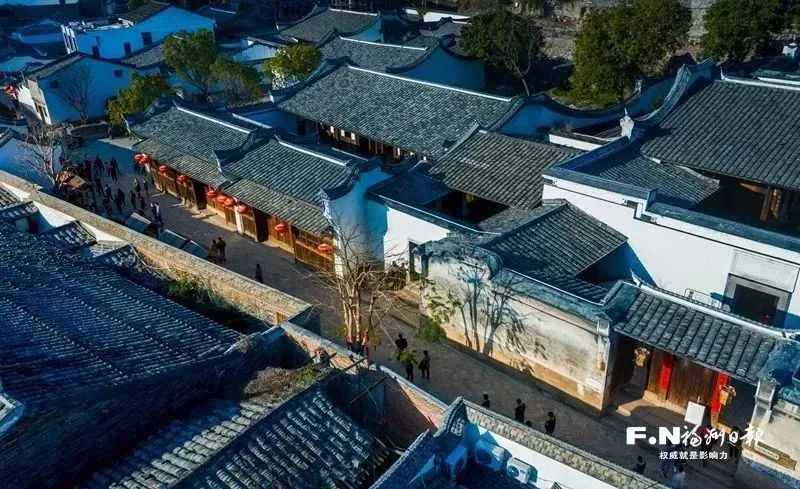

和平街特色歷史文化街區(qū) 陳銘清 攝

賡續(xù)千年文脈,融入時(shí)代發(fā)展。今年恰逢長(zhǎng)樂建縣1400年,站立在新的歷史起點(diǎn),長(zhǎng)樂將更好地?fù)?dān)負(fù)起新的文化使命,以文化賦能經(jīng)濟(jì),推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展與歷史文化保護(hù)弘揚(yáng)交相輝映。

千年古城文脈傳

姜亮 攝

走進(jìn)區(qū)博物館,一件件精美的浮雕、瓷器、書畫等文物在聚光燈下熠熠生輝,訴說著長(zhǎng)樂悠久而璀璨的歷史與文化。

據(jù)史料記載,長(zhǎng)樂早在新石器時(shí)代就有人類活動(dòng),夏商時(shí)屬揚(yáng)州,秦漢時(shí)期屬閩。西晉末年“衣冠南渡,八姓入閩”,吳越先民撐著扁舟擊浪而出,篳路藍(lán)縷,文明種子在長(zhǎng)樂這片沃土上生根發(fā)芽、開枝散葉。據(jù)《長(zhǎng)樂縣志》及文史學(xué)者考證,最早有關(guān)長(zhǎng)樂的記載出現(xiàn)在三國(guó)時(shí)期,距今近兩千年。春秋、三國(guó)時(shí),吳王夫差、東吳孫皓在六平吳航頭造船,長(zhǎng)樂別稱“吳航”因此得名。

長(zhǎng)樂設(shè)縣始于唐武德六年(623年),從閩縣析出置新寧縣,縣治在敦素里平川上(今古槐鎮(zhèn)),隸屬于泉州(今福州)。同年改名長(zhǎng)樂,取“長(zhǎng)安久樂”之意,建縣至今已有1400年歷史。

千年文脈綻放時(shí)代之光。在和平街特色歷史文化街區(qū),人流熙攘,商鋪林立,每逢周末和節(jié)假日,慕名而來的游客絡(luò)繹不絕。

這座以牌坊街、古建筑為文化地標(biāo)的古街,至今保留著“五街十巷”的布局,較為完整地展示了唐宋以來,尤其是明清時(shí)期福州乃至閩東地區(qū)街市的格局,是見證長(zhǎng)樂歷史文脈的“活化石”。如今,徜徉在古樸老街,人們?nèi)阅芨惺艿竭@座城市的商賈文化與歷史風(fēng)韻。

梅花古城八一八路林位宮碑 記者 余少林 攝

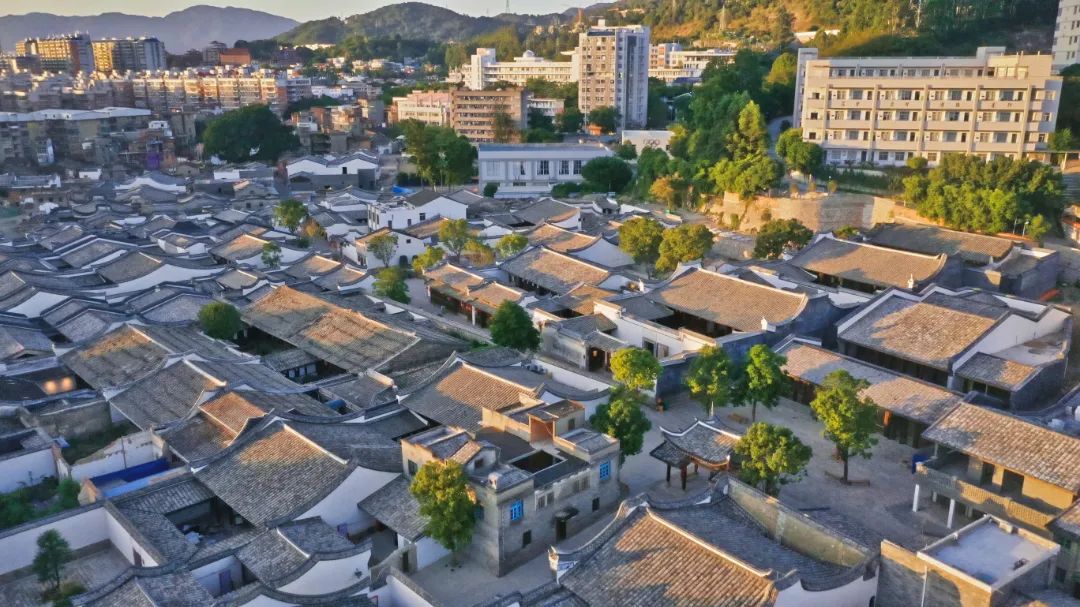

同樣有深厚歷史積淀的還有梅花古鎮(zhèn)。近年來,為讓古鎮(zhèn)風(fēng)韻得到更好保護(hù),我區(qū)立足特色漁鎮(zhèn)優(yōu)勢(shì),按照保護(hù)優(yōu)先、修繕為主、適度開發(fā)的原則,活用江海資源,將“漁”的元素融入當(dāng)?shù)毓咆乳_展活化利用,打造“濱海休閑旅游古鎮(zhèn)”。2018年以來,區(qū)鎮(zhèn)兩級(jí)累計(jì)投入資金1.4億元,推進(jìn)歷史建筑、傳統(tǒng)風(fēng)貌建筑保護(hù)修繕工作,目前已成功活化利用10棟傳統(tǒng)建筑,改造活化利用為特色古街咖啡屋、網(wǎng)紅民宿“梅城壹號(hào)”,在彭家大院、許孝位故居等舉辦群眾喜聞樂見、形式多樣的民俗活動(dòng),為傳統(tǒng)文化傳承增光添彩,助力梅花鎮(zhèn)煥發(fā)新生機(jī)。

姜亮 攝

“保護(hù)好古建筑與文物,就是保存歷史與城市文脈。”區(qū)委宣傳部相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,近年來,我區(qū)全力保護(hù)好歷史文化遺產(chǎn)和城市傳統(tǒng)風(fēng)貌,守住歷史文化根脈,充分發(fā)掘歷史文化資源,使和平古街、梅花古城、九頭馬古民居等一批特色歷史文化街區(qū)、名鎮(zhèn)、文物建筑等歷史文脈“活”起來,重新煥發(fā)生機(jī)與光彩。“我們將持續(xù)推動(dòng)古建筑保護(hù)活化利用等相關(guān)工作,讓豐富的歷史文脈與文化資源薪火相傳,生生不息。”

人文鼎盛譽(yù)八閩

六平山下,綠樹成蔭;汾陽溪畔,流水環(huán)繞。這片山水交融之地,亦是文脈滋長(zhǎng)之地,和平街便在此孕育而生。

陳強(qiáng)攝

數(shù)百年來,不知有多少學(xué)子徜徉在這深深古厝之間,與先賢跨時(shí)空對(duì)話,一座座古樸莊重的書院將他們的求學(xué)故事娓娓道來。

明代國(guó)子監(jiān)博士林慈在《進(jìn)士題名記》中提到,“長(zhǎng)樂文風(fēng)之盛,萌芽于唐,呈露于宋,而大闡于我明”。來到潭頭鎮(zhèn)晦翁巖邊,看著那斑駁石門巖壁上清雋的手書“讀書處”,仿佛能遙望見800多年前,朱熹在此講學(xué)的身影。宋慶元元年,這曾是朱熹為避“偽學(xué)”之禁所寓居之地,也是在這里,他成就了鄭性之、張洽、劉砥等名儒、名宦,朱子理學(xué)得以發(fā)揚(yáng)光大,長(zhǎng)樂書院文化的啟蒙也由此而始。

自宋代開科登第開始,長(zhǎng)樂人更是牢牢把握“耕讀傳家”的機(jī)遇,通過耕讀走上求取功名的道路,長(zhǎng)樂書院文化由此盛行,書院遍地開花,尊師重教、文明尚學(xué)蔚然成風(fēng)。在長(zhǎng)樂城區(qū),便有南山書苑、吳航書院、龍峰書院、東溪精舍等。其中,由此衍生出的“一門五進(jìn)士”“一門三舉三翰林”“父子同科”等美談,皆是盛行百年的文苑佳話。科舉時(shí)代,長(zhǎng)樂涌現(xiàn)出11名狀元、955名進(jìn)士,科舉題名者、功業(yè)立世者,不絕于史冊(cè),“進(jìn)士之鄉(xiāng)”實(shí)至名歸。

1911年,美國(guó)人辦的嶺沙女校遷到和平街府埕頂一帶,開啟了長(zhǎng)樂近代教育的先河。同年,作家冰心隨家人乘船從山東煙臺(tái)、上海返回故鄉(xiāng)長(zhǎng)樂,長(zhǎng)樂人在現(xiàn)當(dāng)代文壇初露鋒芒,隨后群星璀璨。

在現(xiàn)當(dāng)代其他領(lǐng)域,長(zhǎng)樂人也大放光彩——造船海航方面,有海軍上將黃鐘瑛、海軍總長(zhǎng)林建章、海軍總司令蔣拯;農(nóng)業(yè)水利領(lǐng)域,有農(nóng)學(xué)家、教育家林冠彬;理科方面,有中國(guó)現(xiàn)代著名天文學(xué)家高魯、著名化學(xué)家鄭貞文……時(shí)間的長(zhǎng)河,為長(zhǎng)樂留下了豐富的文化遺產(chǎn),使長(zhǎng)樂以人文鼎盛享譽(yù)八閩,以多域美名貫徹古今,不斷書寫著閩都文化的輝煌篇章。

百年僑鄉(xiāng)日日新

走進(jìn)位于鶴上鎮(zhèn)青橋村的陳振龍紀(jì)念館,只見建筑高大莊嚴(yán)、氣勢(shì)恢宏。在館中的番薯學(xué)堂內(nèi),墻上掛滿了關(guān)于番薯的詩(shī)文,書香氣息彌漫,番薯農(nóng)耕工具整齊陳列,對(duì)外展示。

陳振龍故居

在這三尺講臺(tái)、一方書桌之間,陳振龍冒死從呂宋島(今菲律賓)帶回番薯藤拯救國(guó)民饑荒的故事,讓來者聽得入迷。

陳振龍故居內(nèi)的陳振龍雕像

地處江海之間,位于海上絲綢之路重要節(jié)點(diǎn),長(zhǎng)樂這座濱海小城自古便與海洋結(jié)下了不解之緣。海納百川的海洋文化,造就了長(zhǎng)樂人駕海搏浪、勇立潮頭、能拼會(huì)贏的開拓精神。

從陳振龍“堪比神農(nóng)”的壯舉,再到長(zhǎng)樂人“下南洋”,不畏艱險(xiǎn)、勇闖四方的勇氣,在長(zhǎng)樂代代傳承,生生不息。

早期的長(zhǎng)樂人出走異鄉(xiāng)謀生,在茫茫天地間找尋出路,以剪刀、理發(fā)刀、菜刀、瓦刀這“四把刀”打下了屬于自己的一方天地。

隨著改革開放的春風(fēng)勁吹,長(zhǎng)樂移民、留學(xué)和勞務(wù)出國(guó)人數(shù)日益增加,新一代的華僑從原先的勞動(dòng)致富逐漸轉(zhuǎn)向了知識(shí)致富,從“四把刀”變?yōu)椤叭龓煛保ㄡt(yī)師、律師、工程師)、“三家”(科學(xué)家、企業(yè)家、藝術(shù)家),為僑居地的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展奉獻(xiàn)聰明才智,長(zhǎng)樂“僑文化”步入一個(gè)嶄新時(shí)代。據(jù)統(tǒng)計(jì),至2022年,長(zhǎng)樂在外華人華僑達(dá)75萬人。

歲月流淌,精神依舊,華僑遠(yuǎn)征海洋的勇敢故事,如今依然為僑鄉(xiāng)人民所追憶。而在今天,作為福州“東進(jìn)南下、沿江向海”的前沿陣地,長(zhǎng)樂積極融入全省、全市發(fā)展大局,步履鏗鏘。

姜亮 攝

向海圖強(qiáng)的故事正在續(xù)寫。在這里,濱海新城加速崛起。隨著福州長(zhǎng)樂國(guó)際機(jī)場(chǎng)的不斷建設(shè),不僅有更多長(zhǎng)樂人走出去,也有更多海外客商走進(jìn)來。福州長(zhǎng)樂國(guó)際機(jī)場(chǎng)已擁有國(guó)內(nèi)外航線119條,飛機(jī)每天從頭頂呼嘯而過,忙碌不息。在一期的基礎(chǔ)上,機(jī)場(chǎng)二期正在加快擴(kuò)建,二期按照2030年3600萬人次旅客吞吐量、45萬噸貨郵吞吐量、27.7萬架次飛機(jī)起降架次進(jìn)行設(shè)計(jì)。

2022年,我區(qū)進(jìn)一步推進(jìn)高水平對(duì)外開放,新設(shè)立大華首鉆旅游、福建天晟云建材等外資企業(yè)19家,引進(jìn)省外跨境電商重點(diǎn)企業(yè)3家,落地薛航集團(tuán)、縱騰物流、福航海航等臨空產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。深入推進(jìn)海洋經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng),實(shí)施總投資超320億元的達(dá)華衛(wèi)星、海洋生物新材料等15個(gè)海洋經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)項(xiàng)目,海上風(fēng)電A區(qū)、C區(qū)工程并網(wǎng)發(fā)電,成功引進(jìn)第二家遠(yuǎn)洋漁業(yè)企業(yè),松下港區(qū)貨物吞吐量近3500萬噸……

向海而生,向海圖強(qiáng),向海發(fā)展,向海開放。

趙馬峰 攝

長(zhǎng)樂,這座日新月異的城市,已成為福州邁向現(xiàn)代化國(guó)際城市的重要驅(qū)動(dòng)力。在每一位長(zhǎng)樂人的共同書寫下,長(zhǎng)樂的新時(shí)代發(fā)展篇章正徐徐展開。

(特約記者 余少林 賴志昌 宋亦敏)