近日

長(zhǎng)樂(lè)區(qū)文史專家林玉琰尋找

唐代思想家林慎思的歷史遺跡

在漳港街道渡橋村

找到裂成8塊的宋代石刻

證實(shí)林慎思修建震龍橋的歷史

目前石刻已被修復(fù)

立在渡橋村林慎思祠西側(cè)墻邊

長(zhǎng)樂(lè)歷史老師鄭巧蓬查閱了《長(zhǎng)樂(lè)縣志》。《長(zhǎng)樂(lè)縣志》載:“震龍橋,在十四都。唐水部林慎思造。上接杜橋,下通大塘橋。宋政和間,林嘉敏捐修。清康熙間,知縣林天柱捐修。”這次發(fā)現(xiàn)的石刻證實(shí)了《長(zhǎng)樂(lè)縣志》的記載。

記者看到,這塊石刻高約兩米,石柱形,上面刻著兩行大字:“唐宏詞科進(jìn)士水部郎中林諱慎思捐資造,宋政和元年歲次辛卯八世孫嘉敏捐資修。”

裂成8塊的宋代石刻已修復(fù)

林慎思(844—881),字虔中,號(hào)伸蒙子,長(zhǎng)樂(lè)崇賢鄉(xiāng)欽平里(今長(zhǎng)樂(lè)潭頭鎮(zhèn)大宏村)人。他是一位思想家,也是福建文化發(fā)展史上的一位重要人物。唐咸通十年(869),他中進(jìn)士,翌年再試,取得博學(xué)宏詞科第一。

據(jù)林玉琰研究,林慎思生活的年代,長(zhǎng)樂(lè)南北部均瀕臨海洋,沒(méi)有陸路。渡橋村原先叫牛山村,位于龍橋山、鴻山和臥牛山之間,自古是長(zhǎng)樂(lè)南北鄉(xiāng)交通要塞。唐代,牛山村的龍橋山與對(duì)岸洪山西灣相近,有舟楫渡人。

龍橋山與洪山西灣之間的海峽,日常水流湍急、風(fēng)大浪高,往來(lái)十分艱難,人船葬海之事時(shí)有發(fā)生。林慎思因家鄉(xiāng)父老困于船渡之苦,于唐咸通十三年(872)召集群眾商議建橋。

后來(lái),林慎思經(jīng)過(guò)仔細(xì)勘查,籌得資金后即刻動(dòng)工。他千方百計(jì)調(diào)集設(shè)計(jì)和施工人員,加班加點(diǎn),晝夜奮戰(zhàn),終于按期完成了任務(wù)。慶祝橋梁順利完工之時(shí),遇上了特大海嘯。海浪高達(dá)幾十米,像一條巨龍猛撲過(guò)來(lái)。

值得慶幸的是,歷經(jīng)千辛萬(wàn)苦建起的橋梁沒(méi)有被沖垮。事后大伙建議將該橋命名為“震龍橋”,并立有《震龍橋碑》。

震龍橋的建造

使得當(dāng)?shù)亟煌婷泊鬄楦挠^

牛山村村民感念林慎思

把村名改為渡橋村

鄉(xiāng)親們的深情厚誼感動(dòng)著林慎思

他也把渡橋村作為歸宿之地

死后歸葬渡橋村大墓山

子孫遂居住于此

渡橋文風(fēng)因之大盛

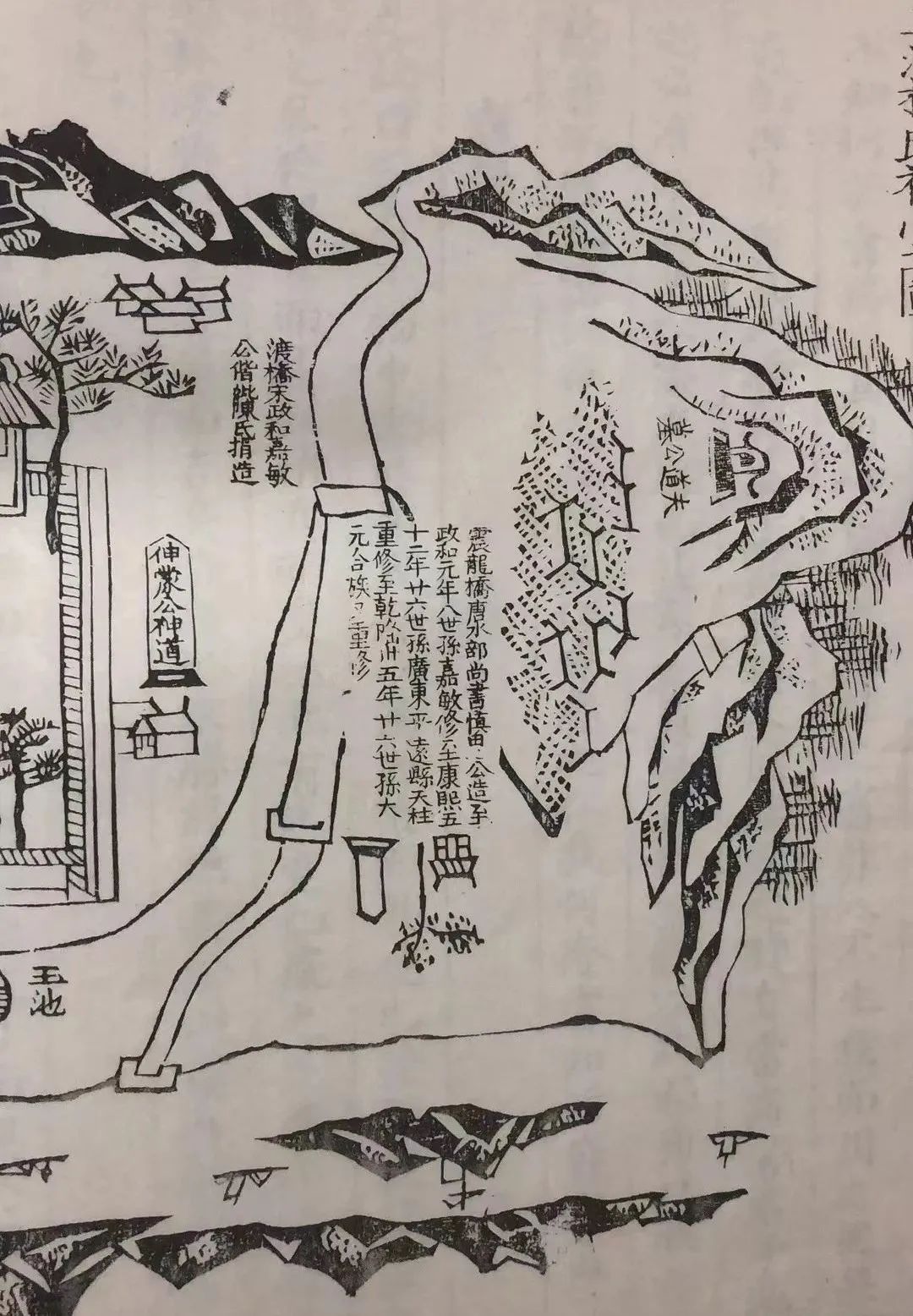

林玉琰查詢明代萬(wàn)歷三年版

清乾隆三十六年重修的

家譜《長(zhǎng)樂(lè)玉林世譜》發(fā)現(xiàn)

里面畫(huà)著一幅圖

記載修渡橋的歷史

此次發(fā)現(xiàn)并修復(fù)這塊宋代碑刻

讓這些歷史記載有了實(shí)物證據(jù)

(特約記者 徐文宇)