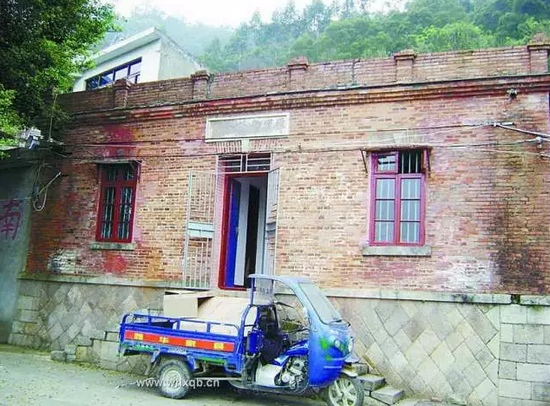

看著上面的這張照片,,貌似絲毫不起眼,。其實,,它的名頭還真不小,。

這一座磚混建筑就是建于道光十八年(公元1838年)的海關(guān)舊址——“潭頭常稅分關(guān)”,。位于長樂潭頭澤里村,,距離民國七年建立的海關(guān)舊址并不遠(yuǎn)。其實因年久失修,,近于倒塌,,直至1992年由信徒陳顯頁馬等人發(fā)起,向社會集資,,把它們重修起來,,才有了照片里現(xiàn)在的模樣。

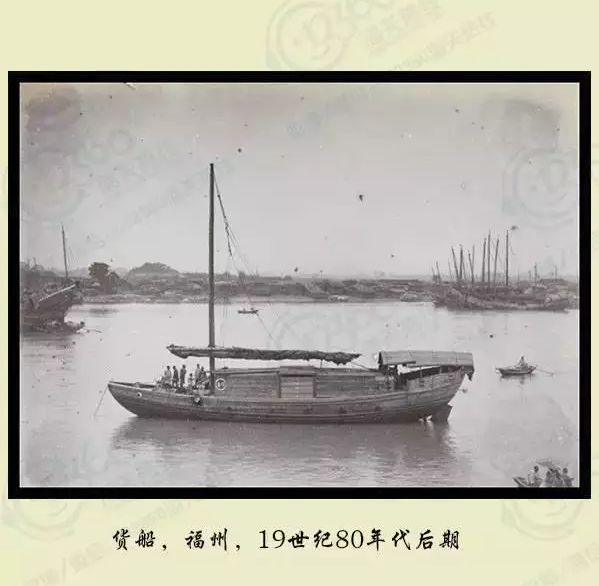

據(jù)附近的老人介紹,,原閩海關(guān)舊址應(yīng)在澤里閘兜,,古時閘兜外通潭頭港出大海。閘內(nèi)是一片避風(fēng)港灣,,曾有上百條貨船停泊于此避風(fēng),,故閘兜設(shè)有海關(guān)驗貨收稅。后來港道堵塞,,港灣被開發(fā)種田,,因此才把閩海關(guān)移建到港外獺嶼山旁,改名為“潭頭常稅分關(guān)”,。

十年前更曾經(jīng)在閘兜山旁路邊發(fā)現(xiàn)一口古井,,在井欄上刻有“清道光戊戌年,和盛,、和春,,閩海關(guān)仲秋吉旦建等字樣??上У氖?,如今再去尋找,已不見古井蹤影,。

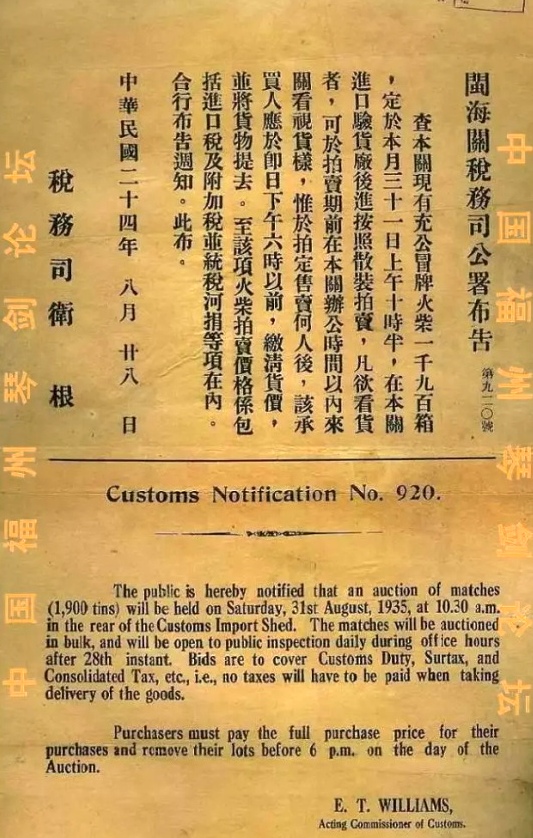

(民國二十四年的閩海關(guān)稅務(wù)司公署布告)

清代閩海關(guān)變革

福建是中國歷史上最早設(shè)立海關(guān)的省份,。考察閩海關(guān)的歷史沿革,,有助于人們了解近代福建對外經(jīng)濟(jì)交往的狀況,。清代的閩海關(guān),亦是近代中國海關(guān)制度演變發(fā)展歷程的縮影,。

康熙二十二年(1683),,清王朝統(tǒng)一了臺灣,進(jìn)一步鞏固了對全國的統(tǒng)治,。為了適應(yīng)中國社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的要求,,加強(qiáng)與外部世界的經(jīng)濟(jì)交往,,康熙下令開海貿(mào)易。

康熙二十三年(1684),,清廷決定粵,、閩兩省先行創(chuàng)設(shè)海關(guān),任命郎中宜爾格圖為粵海關(guān)背任滿人監(jiān)督,,郎中吳世把為閩海關(guān)首任滿人監(jiān)督,。吳世把及時赴任,該年十月閩省已“設(shè)閩海鈔關(guān),,許百姓造船浮海而貿(mào)易焉”,。而粵海關(guān)監(jiān)督宜爾格圖于次年( l685)才到廣州設(shè)關(guān)。隨后,,清廷又議準(zhǔn)江,、浙二省分別設(shè)立江海關(guān)與浙海關(guān)。

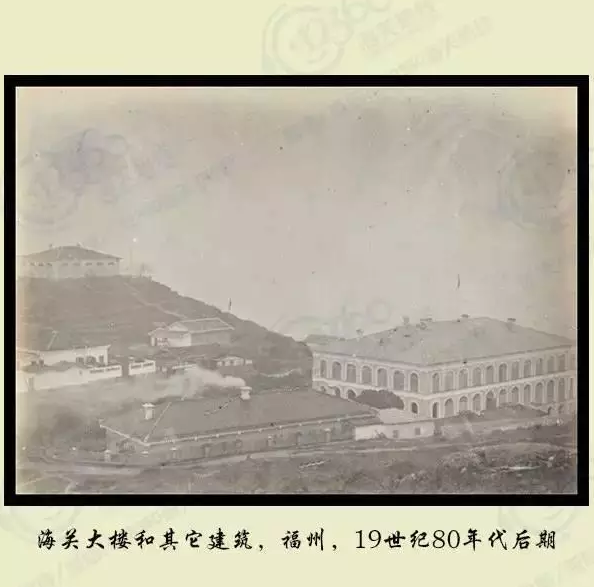

每年額征稅銀七萬三千五百四十九兩有奇,,贏余十一萬三千兩,。凡商船出洋及進(jìn)口各貨,按斤科稅者為多,,亦有按匹,、件、條,、把,、筒、塊而科稅者,,各因其物分別貴賤而征收,。乾隆二十二年(1757)停止閩海關(guān)征稅事宜,海舶進(jìn)出口均集中廣州,,由粵海關(guān)征稅,。②近代海關(guān)名稱。鴉片戰(zhàn)爭后,,清政府被迫開放五口通商,。道光二十二年(1842),設(shè)閩海關(guān)于福州,, 歸福州將軍管理。咸豐十一年(1861),,由外國人分任稅務(wù)司,、副稅務(wù)司,受總稅務(wù)司統(tǒng)轄,。1949年8月,,福州解放。

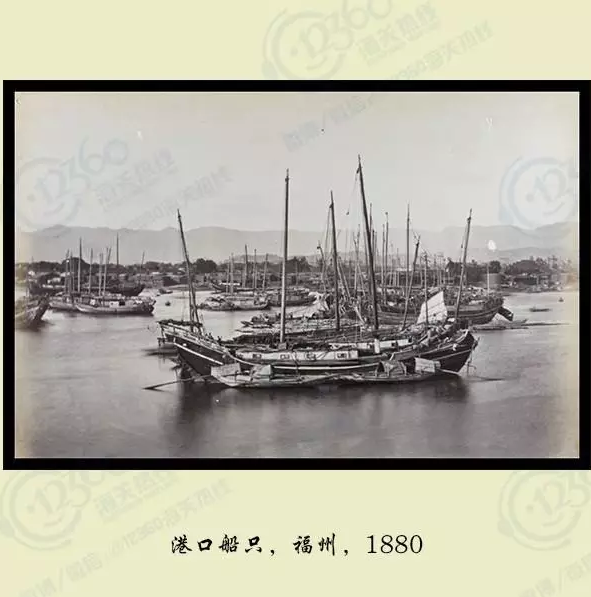

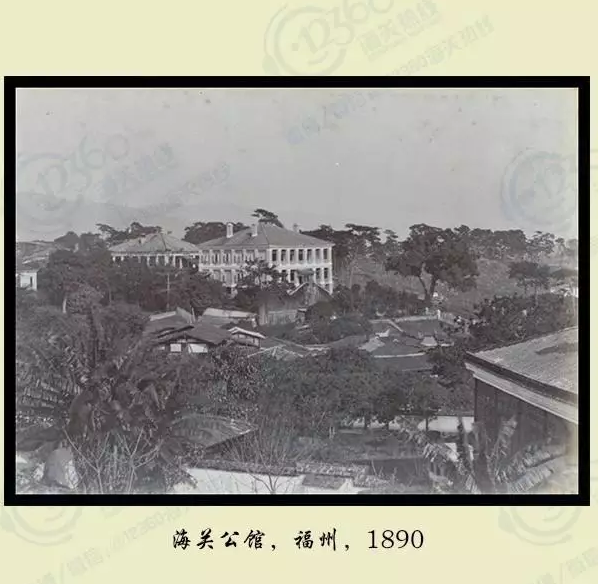

閩海關(guān)老照片

(資料來源網(wǎng)絡(luò))