【改革開放40年】“電罐”獨(dú)立到廣廈鱗次 最高樓傳奇不斷續(xù)寫

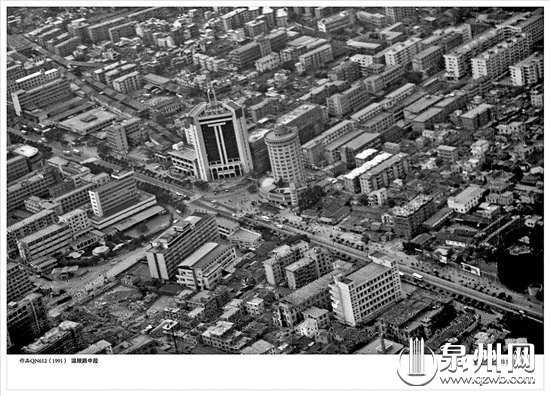

1991年,溫陵路中段,郵電大樓和賢鑾大廈是市區(qū)的地標(biāo)建筑。 (陳世哲/攝)

如今的泉州高樓鱗次櫛比,但說起“泉州第一高樓”,許多老泉州人往往想到的是“電罐大廈”。竣工于1986年的賢鑾福利大廈,矗立在市區(qū)九一街口溫陵路中段,因外形像熱水壺而得名“電罐大廈”,當(dāng)年可是風(fēng)靡一時的泉州最高樓,引得人們紛紛慕名爭睹風(fēng)采。如今隨著城市的快速發(fā)展,“電罐大廈”不再一枝獨(dú)秀,溫陵路沿線的田地和破舊民房早已不見,周邊高樓如雨后春筍般林立,這里已經(jīng)崛起為繁華的現(xiàn)代化中心市區(qū)。

當(dāng)年大廈金雞獨(dú)立 如今高樓鱗次櫛比

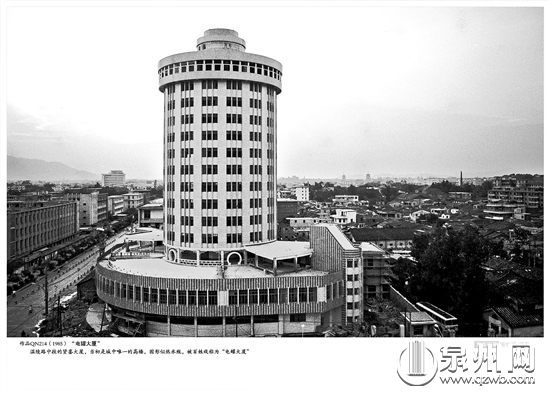

攝影家陳世哲1985年拍攝的老照片中,賢鑾福利大廈還未竣工,大廈的一樓地面上尚且有些雜亂。照片中,賢鑾福利大廈一枝獨(dú)秀,與旁邊低矮的房屋形成鮮明對比,十分顯眼。大廈主體為14層圓形建筑,高56.6米,采用鋼筋混凝土筒中筒結(jié)構(gòu),柱網(wǎng)以同心圓放射布置,當(dāng)時這種結(jié)構(gòu)的高級寫字樓在福建省尚屬首創(chuàng)。

老照片中的溫陵路(原東大路)窄窄的,還是石板路,現(xiàn)在已被雙向六車道的水泥路代替,旁邊低矮的房屋不見了,取而代之的是外觀各異的現(xiàn)代高樓。如今從遠(yuǎn)處望去,曾經(jīng)的最高樓賢鑾福利大廈已被其他的高樓所遮擋。

賢鑾大廈因形似熱水瓶,被百姓戲稱為“電罐大廈”。(陳世哲/攝)

高樓取代破舊民房 田地已成現(xiàn)代城區(qū)

老陳是賢鑾福利基金會的老員工,自大廈建成基金會成立起便在那里工作。“這變化可謂是翻天覆地啊,太大了。”他感慨道,以前從溫陵路放眼望去,路的兩邊還有很多田地,民房又破又舊,“現(xiàn)在一眼看過去全是高樓”。

老陳介紹,大廈建成后在當(dāng)時是泉州最高樓,站在樓上可以看到市區(qū)的全貌,圓筒外形很有特色,大廈裝的電梯在當(dāng)時也算稀有,所以很多人慕名而來。

令老陳印象深刻的還有當(dāng)時泉州舉辦一些大型活動的場景。“國際木偶節(jié)等大型活動,這邊都是中心展區(qū),大廈三樓是最好的觀禮臺,人山人海好不熱鬧。”他回憶說。

林老伯早年住在溫陵路一帶,“以前像賢鑾福利大廈這么高的樓特別稀奇,現(xiàn)在到處都是高樓,變化太大了,生活也方便太多了,出門、買東西都很便利”。

2018年,溫陵路中段,不斷有更高的樓宇拔地而起,“電罐大廈”早已不再起眼。 (潘登/攝)

“第一高樓”成追憶 捐資助學(xué)仍在進(jìn)行

1986年10月,由愛國華僑何瑤煌先生出資捐建的賢鑾福利大廈竣工,成為當(dāng)時泉州“第一高樓”。何瑤煌先生還借此成立了泉州賢鑾福利基金會,大廈產(chǎn)權(quán)為基金會所有,以大廈出租收入作為獎學(xué)助學(xué)基金。賢鑾福利基金會于1988年設(shè)立“賢鑾獎”,用于支持地方教育事業(yè),激勵培育優(yōu)秀人才,可以說,這座大廈是改革開放后僑親捐資助學(xué)的見證。

進(jìn)入上世紀(jì)90年代,泉州遠(yuǎn)太大廈開工,歷時三年,一座地面主樓22層、高84.2米的高樓誕生了。隨后,農(nóng)行大廈、福華商業(yè)中心、中銀大廈和興業(yè)銀行泉州大廈、泉州世貿(mào)中心及各商品房等高樓紛紛建成,一次又一次刷新了泉州最高樓的紀(jì)錄。

賢鑾福利大廈雖然早已不再是泉州“第一高樓”,但泉州賢鑾福利基金會一直都在,捐資助學(xué)仍在繼續(xù)前行。“賢鑾獎”至今連續(xù)頒發(fā)31屆,據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),31年來已發(fā)放獎學(xué)金、助學(xué)金2071.85萬元,共有13954名優(yōu)秀學(xué)子獲獎。

(記者 龔翠玲)